入鹿神社より北西に一㎞強行ったところ、近鉄真菅駅近くに、「宗我都比古神社」があります。

朝早く(八時過ぎ)に到着したのですが、お社の前を過ぎゆく老婦人が、お社に手を合わせて

から通っていたお姿が印象的でした。今ではお社前を通る際に、拝む方、少なくなりましたし

ね。ここは昔は曽我村と言われていたそうです。

から通っていたお姿が印象的でした。今ではお社前を通る際に、拝む方、少なくなりましたし

ね。ここは昔は曽我村と言われていたそうです。

祭神は宗我都比古神と宗我都比賣神の二柱です。

推古天皇時代、大臣蘇我馬子が武内宿禰と石川宿禰を祀ってここに建てたそうです。両名と

も蘇我氏の祖先の方方です。

も蘇我氏の祖先の方方です。

ただ、お社に伝わるお話としては、持統天皇が蘇我一族の滅亡を憐れんで、自分の祖父であ

った蘇我倉山田石川麻呂の息子(つまり伯父さん?)などに祖神を祀らせたなどともあるそうで

す。

った蘇我倉山田石川麻呂の息子(つまり伯父さん?)などに祖神を祀らせたなどともあるそうで

す。

真菅という名は、蘇我と関連深くて、『万葉集』にはこの土地のことをうたう例があります。

「真菅吉 宗我乃河原尓 鳴千鳥 間無吾背子 吾戀者」(巻十二 3087番)

(ますがよし そがのかはらに なくちどり まなしわがせこ わがこふらくは)

菅はそばを流れる曽我川に、今も生えているそうです。菅は古代は神聖な植物といわれてい

ました。神饌を置くための敷物として使われた材料のひとつだそうです。あとは女性を「菅」と喩

えることもあります。

ました。神饌を置くための敷物として使われた材料のひとつだそうです。あとは女性を「菅」と喩

えることもあります。

あと、乙巳の変関連のものとしては、明日香の橘寺と、滋賀県の三井寺にその関連が・・・。

橘寺の本堂近くに、石積みされた四角形の地があります。それが乙巳の変関連なんです。

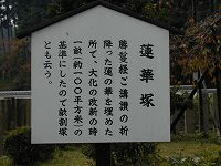

説明板では「蓮華塚」とされ、聖徳太子の勝曼経の講の折に空から降ってきた蓮華の花を埋

めたところとされてますが・・・。よ〜く説明板を見ると、「大化の改新の時、一畝(約一〇〇平

方米)の基準にしたので畝割塚ともいう」とも書いてます!!尺度基準のひとつになったという

ことですね。

めたところとされてますが・・・。よ〜く説明板を見ると、「大化の改新の時、一畝(約一〇〇平

方米)の基準にしたので畝割塚ともいう」とも書いてます!!尺度基準のひとつになったという

ことですね。

あと、またまた飛びますが・・・三井寺の金堂前の燈籠にも、乙巳の変関連のことが書かれて

います。

います。

園城寺(三井寺)は、天智・天武・持統天皇の産湯があることから、三人の天皇の産湯となった

井戸のある寺=三井寺(または御井寺)という話もあることから、天智さんとはゆかり深いお寺

さんです。

井戸のある寺=三井寺(または御井寺)という話もあることから、天智さんとはゆかり深いお寺

さんです。

この燈籠は「堂前燈籠」、別名「無名指燈籠」と呼ばれているようで、説明板にそう書かれてま

した。

した。

説明板の内容を記します。

天智天皇が大化の改新で蘇我氏一族を誅しその罪障消滅のため天皇が自らの左薬指(無名

指)を切り、この燈籠の台座下に納めたと伝えられている。

指)を切り、この燈籠の台座下に納めたと伝えられている。

この燈籠は別名を園城寺金堂無名指燈籠と呼ばれている。(園城寺)

この説明板読んだとき、思わず笑ってしまいました。だってあまりに仁侠な中大兄さんに(笑)。

指切って入れてもてめぇの罪業は消滅しねぇよ、とツッコミもしてしまいました。

指切って入れてもてめぇの罪業は消滅しねぇよ、とツッコミもしてしまいました。

そんなに蘇我が嫌いだったのに、なんで次の蘇我となる、フジワラを育ててしまったんや!と彼

には言いたいことが沢山ありますが・・・。

には言いたいことが沢山ありますが・・・。

あと、まだ未踏の地ですが、飛鳥寺近く以外の入鹿の首塚のことも記しておきます。

飛鳥より榛原方面といった方が的確かも知れません、高見山というところがあるのですが、そ

この頂上あたりに首塚があります。飛鳥寺と同じく、五輪塔だそうです。そこまで飛んでいっ

た、という伝説が残っています。高見山は万葉的には「去来見山(イザミノヤマ)」といわれ、伊

勢に通じる道として、交通に使われ、また持統天皇の行幸ルートにもなったところです。

この頂上あたりに首塚があります。飛鳥寺と同じく、五輪塔だそうです。そこまで飛んでいっ

た、という伝説が残っています。高見山は万葉的には「去来見山(イザミノヤマ)」といわれ、伊

勢に通じる道として、交通に使われ、また持統天皇の行幸ルートにもなったところです。

しかし、入鹿さま、えらいとこまで飛んでってるなぁ(笑)。

|

|