南朝古戦場のひとつ、宇津峰城跡にいきました。ここは須賀川市と郡山市との境に位置する

海抜667メートルほどの高さの山城です。国道49号線を会津からずっと行くとあります。今回

は郡山方面から登りました。須賀川方面からも登れます。目印は、小学校と、ローソンです。

海抜667メートルほどの高さの山城です。国道49号線を会津からずっと行くとあります。今回

は郡山方面から登りました。須賀川方面からも登れます。目印は、小学校と、ローソンです。

宇津峰山口にあった図です(郡山方面)

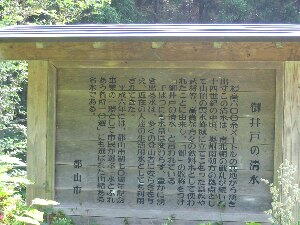

地図を見ると、「御井戸沢」というところまでは車道があるようになってます。この御井戸という

のは、南朝派の人人のノドをうるおした「御井戸の清水」があるとこで、今も滾々と水が湧き出

ております。

のは、南朝派の人人のノドをうるおした「御井戸の清水」があるとこで、今も滾々と水が湧き出

ております。

宇津峰森林公園の入り口です

宇津峰森林公園というところに、お社があるのか、鳥居があって、説明板がありました。ここか

ら森林遊歩道(登山道)が始まっているようでした。

ら森林遊歩道(登山道)が始まっているようでした。

説明板の内容を記します。

南朝遺蹟 宇津峰

この史跡は興国元年から正平八年まで十四ヶ年に亘り、陸奥介鎮守府大将軍北畠顕信○○

子陸奥の国司大納言守親が守永親王を奉じ、孤軍よく南朝のため奮戦據守した宇津峰城跡

である。

である。

宇津峰は雲水峯とも書き頂上は六七六米郡山、須賀川両市に跨り細長く平坦であるが東斜

面を除く三方は峻嶮な懸崖状を呈し、反面その展望は淘に雄大、田村・安積・岩瀬の平野を

眼下に見下ろすことが出来るなど当時の築城要件を総て具備うるものであり、この地方では宇

津峰の亡びた跡を星ヶ城とも呼んでいる。

面を除く三方は峻嶮な懸崖状を呈し、反面その展望は淘に雄大、田村・安積・岩瀬の平野を

眼下に見下ろすことが出来るなど当時の築城要件を総て具備うるものであり、この地方では宇

津峰の亡びた跡を星ヶ城とも呼んでいる。

城跡には後村上天皇・後亀山天皇・守永親王を祀る石祠三社があり高さ二米余の土塁によっ

て囲まれ千人溜と称する二〇平方米余の枡形の廓がある。

て囲まれ千人溜と称する二〇平方米余の枡形の廓がある。

また山頂から北寄りには飲用水がこんこんと湧き出る御井戸と呼ばれる清水があって、一帯

は御井戸沢と呼ばれている。

は御井戸沢と呼ばれている。

昭和六年南朝遺蹟として史跡名勝天然記念物保存法に基づき文部省の指定を受けているも

のである。郡山市

のである。郡山市

しばらく車で行くと、いきなり道がなくなりました・・・ここが終点というか、こっからは歩け!いう

ことでした。清水には山道を通って100メーターほどでした。

ことでした。清水には山道を通って100メーターほどでした。

御井戸の清水の説明板です 御井戸の清水です

清水のアップです

清水に展望台があって、そこからの景色です

で、ここからが、絶え間ない山道・・・すんごい坂道・・・娘と主人はスポーツシューズですが、私

はタウンシューズなので、余計しんどいいうか、荷物すべて持ってるんで、鎖をもつことも出来

ず・・・。つか、鎖があるような登りなのかっ!と思いましたが、あの上には「宇津峰城跡」という

碑があるんじゃ〜!と思うと、もう行くしかないっ!

はタウンシューズなので、余計しんどいいうか、荷物すべて持ってるんで、鎖をもつことも出来

ず・・・。つか、鎖があるような登りなのかっ!と思いましたが、あの上には「宇津峰城跡」という

碑があるんじゃ〜!と思うと、もう行くしかないっ!

「御上!父上!兄上!マロがんばる!」というような気分で登りました。

ここは正平七〜八年の最後の戦で、落城してしまうわけですが、当時南朝に与してくれたこの

地域の武将は次の通りです。

地域の武将は次の通りです。

一品宮尊成王、三品宮守永王、北畠中納言顕信、家司近江権守新直、大和田民部大輔友

宗、白川左近亮清重、新田小太郎義信、大和田五郎勝豊、菊地因幡守勝盛、五辻右馬頭源

清顕、四辻権少将実為、広橋肥後守秀仲、伊達宮内大輔行朝、田村庄司坂上則義、岡崎平

治左衛門辰友、滝川友右衛門辰友、田村清包、二階堂貞藤

宗、白川左近亮清重、新田小太郎義信、大和田五郎勝豊、菊地因幡守勝盛、五辻右馬頭源

清顕、四辻権少将実為、広橋肥後守秀仲、伊達宮内大輔行朝、田村庄司坂上則義、岡崎平

治左衛門辰友、滝川友右衛門辰友、田村清包、二階堂貞藤

(『ふくしまの古戦場物語』 栃窪浩・山崎義人・小島一男・猪狩正志著 歴史春

秋出版社 昭和六三年2/10 70頁参照)

秋出版社 昭和六三年2/10 70頁参照)

対する武家方は

吉良右京大夫貞家(稲村)、結城朝常(白河)、畠山高国(二本松)、相馬孫次郎(相馬)、

平親胤(平)、国塊十郎秀隆(磐城)、伊東祐義(三木田)、板橋掃部、石川時光(石川)、

二階堂(某)

(『ふくしまの古戦場物語』 栃窪浩・山崎義人・小島一男・猪狩正志著 歴史春

秋出版社 昭和六三年2/10 70頁参照)

秋出版社 昭和六三年2/10 70頁参照)

ということだそうです。これをみても、一族でわかれたりしているようです。

落城することになる、正平八年五月四日の戦は、それは熾烈であったようで、顕信さんは間一

髪、親王と脱出しますが、残った田村庄司一族はそれこそ城を枕に、最後の一兵が死ぬまで

闘ったそうです。上記の本には、当時のものなのか、この近くに(須賀川の五輪坊というとこ

ろ)、「逆修結集三千五十人」と掘られた碑があり、それは生きているうち死後の供養をするも

ので、この時の戦のものであると言われているそうです(前掲本 74頁参照)。

髪、親王と脱出しますが、残った田村庄司一族はそれこそ城を枕に、最後の一兵が死ぬまで

闘ったそうです。上記の本には、当時のものなのか、この近くに(須賀川の五輪坊というとこ

ろ)、「逆修結集三千五十人」と掘られた碑があり、それは生きているうち死後の供養をするも

ので、この時の戦のものであると言われているそうです(前掲本 74頁参照)。

|

|

|